Lire la suite

Ensuite, lors d’une (très) avant-première à Bruxelles, je tombais sur un public plié en deux. Peut-être que Pôle emploi apparut à nos voisins comme une bonne « histoire française ». Ils n’en croyaient pas leurs yeux ni leurs oreilles, et me demandaient si telle ou telle scène avait été scénarisée. Ouf, on va pouvoir rire pendant cette tournée, me dis-je. Plusieurs mois plus tard, l’infléchissement des débats deviendra palpable suite aux évènements de Charlie Hebdo. Le film n’adopte pas le registre de la caricature ou de la satire, mais il nous permet, je crois, de sourire de réalités tragiques avec les conseillers Pôle emploi eux-mêmes. Et là où, à l’automne, des spectateurs militants me disaient que le rire ne suffit pas, que ce n’est pas tout de survivre par l’humour (mais qu’il faut lutter, se syndiquer, renverser les coupables, etc.), en janvier, le ton avait changé : rions, nous transformerons le monde.

en janvier 2015, le ton avait changé : rions, nous transformerons le monde.

Nous sommes en octobre, cette fois-ci en France. Une quarantaine de débats m’attendent dans les mois à venir. Je commence une petite tournée en Savoie, organisée avant la sortie par les distributeurs. Ce soir, La Turbine à Cran-Gevrier. Y aura-t-il du monde ce soir ? Qui sera le public et quelles seront leurs questions ? Est-ce que la projection sera de bonne qualité ? Le long des rails me colle aux yeux une affiche de Don Quichotte en alphabet géorgien et le rêve qui s’en est suivi, retour nocturne de ces rushes jamais utilisés que j’avais tournés dans un gigantesque cinéma abandonné près de Tbilissi, dont la cabine de projection disparaissait sous un amoncellement de bribes de celluloïds, de gravats, de boîtes de films. Sur le sol, froissée mais bien lisible : l’affiche. Date de la première : 1989. Et petit à petit, le long des rangées de sièges défoncés ou recouverts de toiles d’araignées, une foule joyeuse, en habits contemporains, s’installe.

Lire la suite

Il y a d’abord une pile de rushes : j’en avais environ 110 heures. Après dérushage, j’ai décidé que nous ne travaillerions qu’à partir de 45 heures, avec Anne Souriau, la monteuse. Tu te fais un mur de post-it, correspondant à des séquences, des personnages et des thèmes, et dans le logiciel de montage, tu organises des « bout-à-bouts » (« Guichet », « Radiation », « Ateliers », « Conflits », etc.). Ces post-it renvoient aussi aux transcriptions des dialogues, 300 pages imprimées recto verso qui gisent sur le bureau de la monteuse et le mien. À partir de là, tu cherches les points d’accroche. Comme chez Lucrèce, dans De Natura Rerum : les atomes crochus. La matière tient parce que les atomes, les particules de matière, ont de tout petits crochets qui leur permettent de tenir entre eux. Tous les atomes ne s’accrochent pas. Tu cherches des rapports d’analogie, des rapports d’illustration, des rapports de développement, des rapports d’opposition, des rapports de contradiction, des rapports d’ironie… Dans le cas précis de ce film, chaque décision a une part d’éthique en plus de la nécessité cinématographique de la narration, du tempo, de l’émotion, de la continuité, etc. Je me dois d’œuvrer avec sincérité et honnêteté vis-à-vis des rushes et de ce que j’ai observé en général à Pôle emploi. Une scène placée après telle scène n’aura jamais le même sens et le même effet qu’avant telle autre ou après une troisième, et souvent une seconde de plus ou de moins au niveau de la coupe change littéralement le sens d’une séquence. C’est ainsi, et c’est difficilement théorisable. C’est souterrain et obscur, parfois jubilatoire aussi.

J’avais une vision assez claire du mouvement global du film avant d’entrer en montage : le film devait commencer au guichet de l’agence, interface avec le monde extérieur et lieu connu de tous, puis s’enfoncer dans les couches intérieures de l’agence, remonter la cordée du management, puis s’achever sur ce qui peut sembler déterminer le sens de l’activité de l’agence, soit le champ du politique. Mais dans le détail, avant de travailler avec la monteuse, c’était encore très flou. Je pourrais comparer mon cheminement – et je dois dire notre cheminement – d’un plan à l’autre comme une évolution le long d’un mur d’escalade. Tu as un mur énorme et insurmontable face à toi, doté de beaux points d’accroche (les séquences que tu crois être incontournables, les liens existant entre telle et telle idée, ou tel phénomène), tu les vois déjà et te dis que tu vas forcément passer par là pour atteindre le sommet. Mais une fois en route, tout change. Sur le mur d’escalade, il y a une intelligence du corps à l’œuvre, c’est un peu ton corps qui décide, tes mains, tes pieds, ton dos, tes jambes. Dans le montage, c’est ton corps en lien avec les images, leur rythme, leur texture et leurs sous-entendus, qui va décider. Tu entres dans une vision « microscopique », ce qui dans un premier temps ressemble fort à vouloir nager à angle droit dans de la boue. Parfois, tu suffoques, tu perds la vision d’ensemble et de détail (les « projections de travail » sont là pour te rappeler que tu n’y es pas du tout), et tu rentres chez toi en maudissant cette journée de montage qui n’a mené nulle part, en étant convaincue qu’il n’y a plus de film possible. La matière se délite. Le lendemain, on continue pourtant à se déplacer, précautionneusement, et l’on tente de nouvelles prises, des prises modestes. Il n’y aura jamais d’observateur extérieur et surplombant qui pourra retranscrire le chemin parcouru (comment imaginer un film ou un livre sur ce façonnage perpétuel qu’est le montage, façon Le mystère Picasso de Clouzot ?). Et puis un beau matin, après des mois d’obscurité maigrement éclairés de quelques lueurs, te voilà arrivé au sommet, l’air est fin, la vue claire. Tu as un film, tu as une structure, qui elle-même propose un chemin au spectateur, et un chemin, c’est cela la beauté de la chose, qui n’a rien à voir avec le chemin que tu as parcouru ni au montage ni au tournage, même s’il en demeure des échos. Tu as un nouveau chemin. Tu as un film à montrer et à défendre.

Après, plus tard, tu te diras qu’il y avait peut-être un autre chemin, mais qu’en chemin, avec toute ton intelligence et tous tes efforts, tu es allé de point en point en faisant au mieux. Et très vite, si les rushes sont bons, si tu maîtrises ton film et si tu t’entends bien avec ton monteur, les points d’escalade du mur auront disparu, tu les auras oubliés, tu ne sais même plus par où et comment tu es passé. Tu te dis : ça ne pouvait pas être autrement. Il n’y avait aucune alternative, c’était cette ligne qui était contenue dans les rushes, et aucune autre. Il y a un moment où ton film est verrouillé.

Lire la suite

D’utilité publique

Finalement, depuis le balcon, la voix d’une jeune femme s’élève, presque en colère : « Mais pourquoi ne voit-on pas ce genre de film à la télévision ? Votre film est inaccessible en salles, alors qu’il devrait atteindre le plus grand nombre et passer à la télé, que tout le monde le voie. » Sans relever le paradoxe du vide de la salle (cercle vicieux de la fréquentation et de la disponibilité du film au cinéma), je m’attarde sur cette question car elle m’a été posée un nombre notable de fois par les spectateurs, soulignant en creux qu’ils considéraient le film comme d’utilité publique et que c’est pour eux le rôle même de la télévision que de montrer de tels films.

Finalement, depuis le balcon, la voix d’une jeune femme s’élève, presque en colère : « Mais pourquoi ne voit-on pas ce genre de film à la télévision ? »

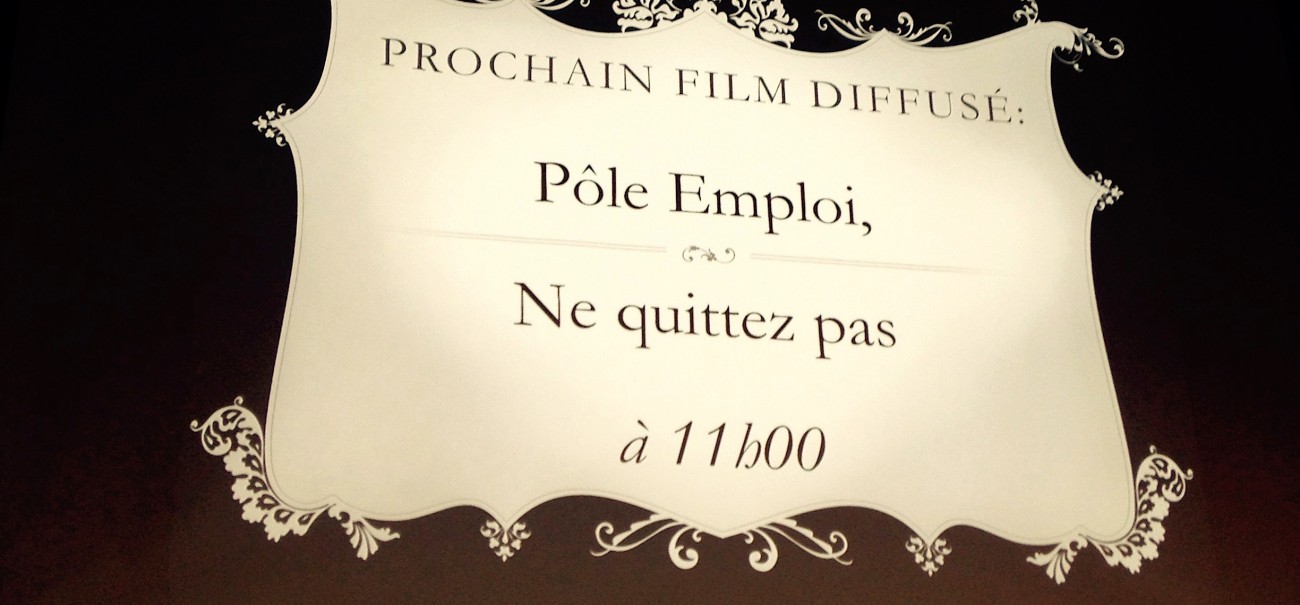

De fait, Pôle emploi ne quittez pas a une drôle de relation à rebondissements avec la télévision. Au départ, je me battais pour que le film existe coûte que coûte et aurais embrassé n’importe quelle filière pourvu qu’elle produisît le film – un mélange d’inexpérience et d’obstination. La première société de production qui accompagna le film misait sans hésiter sur la filière audiovisuelle, pensant que, « vu le sujet », un pré-achat de chaîne ne serait pas compliqué. Il n’en fut rien. France 5, puis France 2, puis Arte, puis France 3 déclinèrent. Les raisons invoquées variaient de l’habituel et opaque « Cela n’entre pas dans notre ligne éditoriale » à « Le chômage c’est glauque, nos téléspectateurs n’en veulent pas. » France 5 détenait encore les droits d’un film sur le sujet, et la télévision pense par « sujet ». Certains chargés de programme étaient charmés par le projet car il leur rappelait les absurdités bureaucratiques de leur propre employeur, soit France Télévisions. Mais plus mon travail avançait, plus je consacrais de mois à l’écriture, au repérage puis au tournage, plus il m’apparut que le projet prenait une dimension qui dépassait celle de la télévision. Son écriture s’affranchissait de ce que pratiquent les cases « documentaires » des chaînes, qui sont des cache-sexe pour du reportage. A ce titre, le film me semblait aussi dès lors mériter un public et une couverture presse qui dépassent ceux qu’un documentaire télé reçoit.[1] La dégradation de l’offre documentaire sur les chaînes publiques et notamment sur Arte faisait d’ailleurs l’objet de commentaires fréquents lors des débats. Grâce à l’engagement de la société de production Gloria Films puis des distributeurs Docks66, le film a donc pris la voie de l’exploitation cinéma. Mais un film peut encore a posteriori être acheté et diffusé par la télévision. Las, toutes les chaînes ont de nouveau décliné après la sortie.

Lire la suite

Lors de séances à l’Espace St-Michel à Paris, au Méliès au Montreuil et au Ciné104 à Pantin, notamment, ce sont plutôt des managers qui prennent la parole — jusqu’à des cadres s’occupant de communication ou de « la qualité service client » à la Direction générale —, avec ce mélange de lucidité aiguë et de résignation qui ne cessera jamais de m’étonner. Ils abondent dans le sens du film, vont aussi beaucoup plus loin (ils auraient voulu que je remonte la courroie, que j’aille me promener à la direction nationale), apportent des illustrations et des explications extrêmement fines, des récits plus surréalistes encore. Le public est saisi : la fiction qui semble à l’œuvre dans le film serait la vérité vraie. Dans certaines salles plus généreuses que d’autres, des spectateurs à la fois curieux et solidaires posent la question : « Mais pourquoi diable restez-vous? » La réponse est systématique : « Parce que nous voulons continuer à œuvrer pour le service public de l’emploi…»